万葉集を楽しむことができるグローバルな絵本

久しぶりにお薦めの絵本の書評を書きました。お読みいただけるとうれしいです。

第3回BR賞予選通過原稿「<生>滲む歌 短歌を表現することに救いがある」というタイトルで、福岡在住の歌人恒成美代子さんの第9歌集『而して』の書評を書きました。お読みいただき、ご感想などお寄せいただけるとうれしいです。こちらです。

Date: 22/10/25 | Category: Essay, 書評 | コメント »

月間短歌雑誌『短歌往来』(5月号)の特集「初夏のうた」作品十首+エッセイ初夏の愛誦歌が掲載されました。

昨年も同じ月の号に掲載されました。お読みいただけるとうれしいです。

Date: 22/04/29 | Category: Essay | コメント »

日本バプテスト女性連合が発行している月刊誌『世の光』3月号に信仰の証が掲載されました。

2011年4月に『お月さん、とんでるね 点頭てんかんの娘と生きて』を銀の鈴社より出版してから11年が過ぎました。ようやく、その後のことを振り返り、言葉にすることができました。お読みいただけましたら、うれしいです。

EPSON MFP image

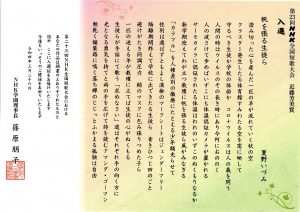

第23回NHK全国短歌大会近藤芳美賞に入選しました。

短歌の師である近藤芳美先生に喜んでいただけるよう、更なる努力を重ねていきたいと思っています。

聖橋に続く昌平坂学問所 楷の樹しげり諸葛菜さく

昌平坂湯島坂越え会いに行く子の住む湯島坂多き町

天神の坂に女男あり男坂子はひとり上り物言わずゆく

久々に子に添い上る男坂湯島の梅の盛りを過ぎて

見えないと子の眼がこぼす暗闇にごぼんごぼんと湧き出すものあり

モビールの糸切れて飛ぶ白き鳩やさしさが鬱のはじまりだった

かつて子が探しそこねたイースターの卵がひとつ物語生む

絹糸のごとき雨降る春の午後龍髭菜のパスタが旨し

Date: 19/08/15 | Category: Essay, 短歌 | コメント »

さくさくと朝の敷石踏みゆけばいつよりか降るセシウムの雪

一面の処女雪根雪ひとの身もがれきも木々もふかく埋めて

ベラルーシの作家スベトラーナ・アレクシュビッチ小さき人らに耳を澄ませと

新入生迎えるために磨かれし床は砂浜ひき潮のとき

教壇に向かうたび聴く海鳴りのごときがわれをずずんと立たしむ

芽キャベツのようにうすくひったりと心を閉ざす四月の少女ら

教壇を降りて語れば少女らは早春の波ゆったりと寄す

芯が回り芯の折れないシャープペン少女らの持つ小さき防具

Date: 19/08/15 | Category: Essay, 短歌 | コメント »

側溝に猿が一匹息絶えているかもしれない師走の朝

迅速に走ってもなお走らねば冷たいものつかまれそうで

物言えば喉の奥から突き上げて尖った刃が出そうで黙る

タブレットに英単語打たせ英文を書かせて教師は何を教える

学校でほっとしたくて向かうのはトイレの奥のゆがんだ便座

太ももの皮膚が便座でぬくもってじんわり私の心が戻る

まっ白な壁と廊下に映る影われより人間めいて放課後

午前二時止まったままの鳩時計 鳩は何を吐いたのだろう

Date: 19/08/15 | Category: Essay, 短歌 | コメント »

葛布襖 張ること久し 日本の 伝統の色と その手触りと

本歌集は、新藤綾子氏の遺歌集である。歌集を開くと、著者の書によるこの作品の掛け軸の写真が掲げられている。表装を施したのは作者の長男新藤晴康氏である。

新藤家は一家で表具店を営んでいる。葛布は、表具師として作者の好む素材であった。新藤家に嫁ぎ、家業を支え、子どもを育て、舅姑を看取る中で、短歌と出会う。

平成二十九年五月二十二日永眠された後、遺品整理の中で表装用の紙を表紙として作られた四冊の歌集が見いだされ、作者の長女で児童文学作家の新藤悦子氏が、歌集を編むことを思い立った。

「第一章 亡き母」「第二章 コーランの聞こゆ」「第三章 葛布の襖」「第四章 優しさは強し」「第五章 紅葉」の五部構成となっており、四冊の歌集に続いて、第五章に「三河アララギ」に掲載された作品五十首が加えられ、七七九首が収められている。作者の五十代半ばから七十代半ばの作品である。

歌集の中で、職場詠がとりわけ心に深く刻まれた。

夫とともに リズムを競ふ如く 障子を張る 竹へらの音 紙を張る音

漉き模様の 明り取り障子に 陽の射して 床に梅の 花型の影

音を頼りに 古き紙を 剥ぐ時は 左右の指先に 力のこもる

一日かけて 折留めしたる 招雲如意を 透かして見れば 百の補修跡あり

一首目は、表具師である作者の内部衝迫から生み出された勢いのある一首として、最も心に残った。二首目、障子を透した春の陽射しが職場に季節感あふれるやさしい空間を生み出している。一首目、三首目、四首目は、表具師のプロならではの作品であり、誰にも真似できない。

寺の文化財となっている掛軸の補修や菩提寺である悟眞寺の天井絵の表装など、本歌集の作品から新藤表具店の技術の高さと由緒ある家系であることが伺える。

「我が跡を継ぎゆく孫の五人居て未来広々と開けゆく思ひ」や「本屏風鎌倉へ送る荷造りの丁寧な息子の作業見ており」など、第五章の晩年の作品に、後継者として孫と長男晴康氏の存在を頼もしく思い、由緒ある家系の継承に安堵する作者の姿が偲ばれる。表具師という職業に心血を注いだからこそ、職場詠が力強い。

介護をテーマとした作品が心に沁みる。

正麩糊を 濾す姑の 手早さに 真似出来ざりき 嫁ぎ来し頃

十年を 病みて床ずれもなく たゞ痩せて 姑は小さく 枯れて逝きたり

わが夫と 吾と抱へての 入浴にて 湯舟の底に 沈まんとする姑

歩けぬに 膝の痛める 我を思ひ 姑の気力の 甦り来つ

長い月日を姑の介護に携わり、最期まで、表具師としての先輩であり、夫の母である姑への敬意を失わない。家族で最期まで看取るという固い信念と敬意に満ちた介護の在り方に頭が下がる。二首目は、特に介護をテーマとした作品の中の秀歌として心に留めたい。

わが好み 夫と似て来ぬ 二人だけの 冬至の夜は トンガの南瓜

五重相伝に 初めて杖を使はず 寺へ行く ゆつくりと夫の 後を追ひつ

血圧の 高き夫誘ひ プールに入る 水泳帽子に 白髪目立ちぬ

予定通り 仕事せし夫の 鼻唄を 聞きつ朝の 大根をきざむ

夫を詠んだ歌が本歌集の中でいぶし銀のような輝きを放っている。加齢による身体や容姿の衰えの中、穏やかな時が二人の間に流れている。老齢期の相聞歌には開拓の余地があることを感じさせられた。

旅行詠の中でトルコを詠んだ歌が面白い。作者はトルコを三度訪れている。

「時をわたる キャラバン」を読み 終えぬ吾も 又カイセリの キャラバンに渡る

アタマンの 洞窟ホテルには 十年前 娘に持たせし 軸のかかり居り

横ゆれの 駱駝に馴れて 高き背より きのこ奇岩の カッパドキアを

青々と 葡萄畑の 前に立ち 手を差しのべ呉るる トルコ人ハリメ

セラップさん 待ち居る空港の 待合室 人少なくして 夕闇迫る

『時をわたるキャラバン』(東京書籍)は、作者の長女新藤悦子氏の作品である。氏は、一九八五年から八六年にかけてトルコのカッパドキア地方ギョレメ村にて、現地の女性ハリメさんの手ほどきを得て絨毯を織り上げている。三、四首目は、娘に縁のある地を訪れた喜びが歌われている。二首目は、『月夜のチャトラパトラ』(講談社)の舞台となったホテルであり、五首目のセラップさんは、『イスタンブールの目』(主婦の友社)に登場する実在のツアーガイドである。娘から、広い世界を知らされ、歌の世界が広がった。

新藤悦子氏は、『青いチューリップ』(講談社)で、二〇〇五年、日本児童文学者協会新人賞を受賞している。「子の卒業せし小学校へ持ち行くは悦子の書きし「青いチューリップ」の本」や「己が娘を「光のようだ」と佐藤愛子の誇りを読みて忘れず」など、多くの方に「光のような」私の娘の作品を読んでほしい。そんな作者の声が聞こえてきそうな作品である。布や紙に触れる規則的な作業音と手触りを感じながら、歌集を読み終えた。

茶室には 「優しさは強し」の 短冊あり 宮城まり子は 病みて在さず

本歌集は、作者の優しさと強さと表具師としての誇りに満ちた一冊である。

Date: 19/08/06 | Category: Essay, 書評 | コメント »

東京を離れて六年が過ぎた。生まれ故郷の福岡で暮らしている。大学進学のために上京し、東京に三十二年間暮らしていた。大学は、武蔵野の面影が残る玉川上水沿いにあった。私が東京で「都会」というものを感じたのは、地下鉄、高層ビル、そして、首都高だった。上京したのは昭和五十五年、福岡にはまだ地下鉄がなく、初めて銀座線に乗った時、地下鉄の駅が渋谷駅の二階にあるのに驚いた。

カラフルな 地下鉄路線図 おやすみを 言って別れた 駅はこの駅 俵万智

歌集『もうひとつの恋』の一首。恋人を思う時、無機質な地下鉄の路線図も色鮮やかに見える。地下鉄網が発達した都会でなければできない恋の歌だ。いくつもの線が入り組んだ地下鉄の駅で、方向音痴だった私のことを気遣って、改札口まで送ってくれた彼のことが思い出される。

見おろせる 流線都市よ ほんとうに 生きてゆきたき 街などあらぬ 佐伯裕子

歌集『未完の手紙』の一首。都市を見下ろし、作者は自然と都市の境界線を見ているのだろう。流線形をなす都市空間のどこにも生きていきたい街がないという。上京したての頃、新宿の高層ビルの展望コーナーから都心を見下ろして、自分とは異質の世界を感じ、彼方に霞む山を見ていた。

都市の真上に 雲がするどく 湧き出づる 刻あり人は 仕事に執す 永井陽子

歌集『樟の木のうた』の一首。仕事に集中している人の存在と雲という自然現象が対照的に切り取られている。するどく湧き上がる雲が、都市で働く人のエネルギーを象徴しているようだ。高層ビル街で激しいビル風に打たれるたびに、都会で生きていくことの覚悟を迫られているように感じた。

都市は、恒常的に人が仕事をし、生活できるように、自然を切り開いて作られた人工的な空間である。都市の中でも、中央政府があり、皇居があり、政治、経済、文化の中心地である東京が私にとっての都会である。その東京で世界に誇れるものの一つが首都高ではないだろうか。

ぬばたまの夜の首都高きゅうきゅうと光の帯で都心を縛る

初心の頃に作った一首。家族で週末に夜のドライブを楽しんだ。都心を環状に、放射状に、縦横に駆け巡る首都高は、夜も絶え間なく車が流れている。道路や河川、海の上を立体交差して、高層ビルの合間を環状に抜ける車の流れが、夜の都心に締められた金襴緞子の帯のように感じられた。

首都高は、開通から半世紀、多くの工夫と技術力を結集して、レインボーブリッジや横浜ベイブリッジのような見事な構造物を造り上げ、延伸を続けてきた。大気や水質の汚染、地盤沈下や騒音など様々な問題を抱えながら、都会は進化し続けている。

見渡せば 柳桜を こきまぜて 都ぞ春の 錦なりける

柳の緑と桜の色が織り込まれた錦のようだと平安時代の歌人素性法師が、都の春を愛でている。そして今、都市化で失われた自然が、首都高の大橋ジャンクションの屋上公園によって新たな姿を見せている。昔も今も都会には歌の素材が尽きない。

Date: 18/08/24 | Category: Essay | コメント »